詩家總愛西崑好,獨恨無人作鄭箋。──元好問

1.鄧約翰:生平與家世

|

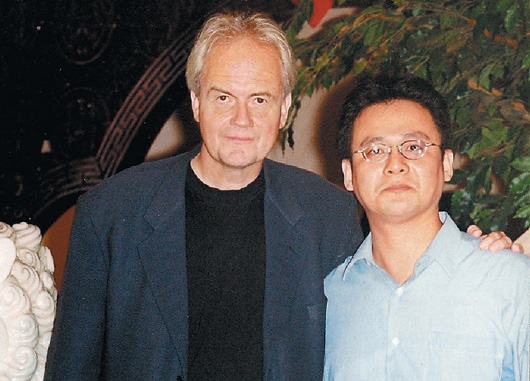

| 鄧約翰年約二十時的畫像(The Lothian Portrait),現藏於倫敦「國家肖像館」(National Portrait Gallery)。 圖片提供/曾建綱 |

鄧約翰於1592-1595年間入「林肯法學院」(Lincoln’s Inn)習法。在兩度參與海外探險後,他榮任大臣艾格騰(Sir Thomas Egerton)的祕書,本可有大好仕途。不幸,他在1601年與大臣喬治•摩爾(Sir George More)的愛女Ann More祕婚,讓他丟了祕書一職。1621年,他受命為「聖保羅大教堂」教長 (Dean of St. Paul’s Cathedral),直至1631年死於任上為止,得年六十。他的詩作在1633年才由倫敦書商John Marriot出版,這是鄧詩第一次問世。

2.鄧約翰詩歌品類概述

鄧約翰的詩作共約180餘首,其中較知名的包括《短歌與十四行集》(The Songs and Sonnets),名作如〈跳蚤〉(The Flea)及〈告別:不准傷悲〉(A Valediction: forbidding mourning)等;《哀歌集》(The Elegies);《十四行聖詩》(The Divine Poems),名篇如〈死神,別神氣〉(Death be not proud)。

3.《哀歌集》的創作年代及背景

|

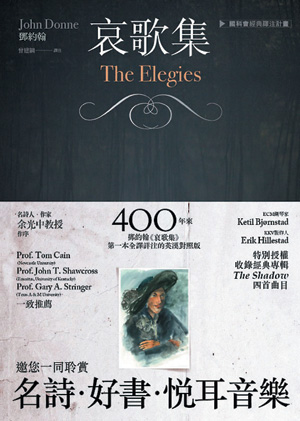

| 英國詩人鄧約翰《哀歌集》書影。 (圖/聯經出版提供) |

劇作家馬羅(Christopher Marlowe)以「英雄雙行體」(heroic couplet)英譯古羅馬奧維德(Ovid)的情色詩集《戀歌集》(the Amores),並題為《奧維德哀歌全集》(All Ovids Elegies),約在1594-99年間問世,這使得此體在1590年代得以臻於成熟。當時英國這股「哀/愛風」,肯定是《戀歌集》所起的頭。今日所見的《哀歌集》,正是產生在這樣的文學氣氛之下。

4.《哀歌集》的古羅馬風

|

| 倫敦「聖保羅大教堂」(St. Paul's Cathedral)的鄧約翰大理石像。 圖片提供/曾建綱 |

其次,愛情涉及諸多「技術層面」,奧維德的《愛之技藝》(Ars amatoria),一開頭就確立「愛情技術論」的基調:「羅馬城裡要是有人不諳愛的技巧,/則該細讀本書,讀後必然有一套。」隨後,奧維德自命為師:「阿奇里斯受業於奇龍,我則是愛情的導師。」《哀歌集》也模仿這個「愛情導師」的主題,例如第4首〈嫉妒〉(Jealousy)就直入偷情的「技術面」:「我倆別再如昔,公然譏笑,/以輕蔑的暗語,他的醜貌;/也不要再與他同桌共進,/別因交談、碰觸,而面露姦淫。/ 在他鼓脹大腹,酒足飯飽/打鼾、倒坐,陷身柳條大椅之交。」詩中人指導有夫之婦,如何於夫婿在場之際,仍可與地下情人眉目傳情。

5.鄧詩的「周邊商品」:音樂與電影

|

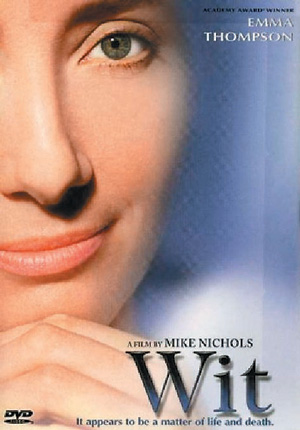

| 電影《心靈病房》(Wit)宣傳照。 圖片提供/曾建綱 |

電影部分的副產品首推《心靈病房》(Wit, 2001),女主角兼編劇是英國女星艾瑪•湯普生(Emma Thompson)。本片改編自舞台劇《生死大智》(Wit),作者是美國劇作家瑪格麗特•艾德生(Margaret Edson)。《心靈病房》探討生死大事,主角貝玲教授(Prof. Vivian Bearing)專攻鄧約翰,學術生涯如日中天時,竟得了末期卵巢癌。化療的折磨,讓她不斷沉吟〈死神,別神氣〉,好讓自己「從容」就死。全片以〈死神,別神氣〉為主軸,結尾兩行最令人深省:「短淺的休眠一過,醒來既永存,/屆時,死神不復在,你必滅亡,死神。」

6.「翻」箱倒櫃,「譯」不容辭

法國昆蟲學家法布爾(Jean-Henri Fabre)說:「不曾學做過的事,也可以探索著去做。開始做不好,慢慢就會越做越好」。《哀歌集》的中文譯注本是華文世界裡的一個全新嘗試,我身為譯者兼注者,只希望其水準保留了原著的風格與力道。至於成效,我則交由愛詩的讀者去評斷了。